この記事の目次

災害級の雨の量とは何か?

災害級の雨の量とはその地域の治水・排水施設や自然条件などでは耐えられないほどの雨の量のことです。普通の雨量の場合は通常何の被害も発生しません。しかし、雨量がある段階を過ぎると、道路冠水や床下浸水、あるいは床上浸水や土砂災害などが発生してしまいます。

そうした災害をもたらしうる雨量は地域や場所によって全て異なります(詳しくはこちら)。全国一律ではありません。皆さんの地域にとって災害級の雨量を調べる方法をお伝えする前に、まずは災害級の雨量を前もって把握しておくとどんな良いことがあるかをまとめてみたいと思います。

災害級の雨の量を知ることがなぜ重要か

災害級の雨の量について理解しておくと、気象情報の中から早めに災害の危険性について把握することができたり、大雨となっている時にその深刻度を正しく評価できたりするメリットがあります。さらに、予報の対象とされていない災害についても発生の可能性が高まったかどうかを判断することもできます。それらの理由について一つずつ説明したいと思います。

1. 気象情報の中から早めに災害の危険性について把握できる

梅雨前線や台風などによる大雨の第一報は雨量で伝えられます。皆さんもテレビやインターネットニュースなどで、「○○地方では○日○時までの○時間に予測される雨量は多いところで○ミリ」といった情報をご覧になったことがあるのではないでしょうか?

○ミリと聞いただけで「それはまずい」と判断できる方もいれば、単なる数字として受け止める(あるいは聞き流す)方もいらっしゃることでしょう。

もし「この地域の災害級の雨は×ミリ程度からだ」という認識が皆さんにあれば、予測雨量の数字が意味のあるものに変わってきます。自分の地域にとって見込まれる雨量が何を意味するのかが分かるので、予報上の単なる○ミリという数字が危険を示すシグナルになります。

雨量がその地域にとって危険なレベルになることが予測されているのであれば、警戒体制を早めに構築することが可能となります。それにより防災対策に必要な時間を稼ぐことができます。

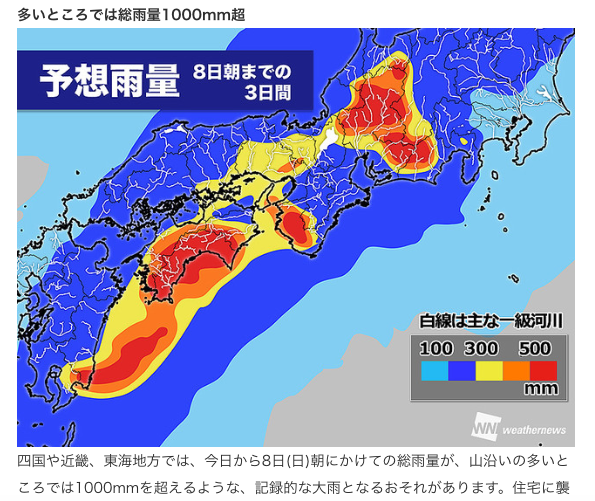

西日本豪雨の例

2018年の西日本豪雨の際には各地で大雨の特別警報が発表させるようになる事態に先立って、「多いところでは総雨量1000mm強」という表現で危険性が伝えられていました(詳しくはこちら)。普段は雨が比較的少ない瀬戸内地方でも300ミリを超えるような予測が第一報の中で触れられていたことが分かります。「よくある大雨のレベルを一段も二段も超えるような雨がこの先予報されている」と早期に判断することもできた事例です。

(ライブドアニュースより(こちら))

2019年6月末から7月の梅雨前線による大雨の例

梅雨前線が停滞し、「災害級の大雨」や「西日本豪雨に類似した大雨」となる見込みを伝えるニュースが流れ始めた時にも雨量の見込みがインターネットニュースで紹介されていました。下の情報が発表されたのは2019年6月29日(土)の午前11時過ぎのことです。九州北部を中心に災害級の雨に見舞われうることが分かります。実際に翌6月30日(日)未明には熊本県内を中心として記録的な大雨となり、熊本県益城町では岩戸川が氾濫して道路や畑が冠水しました。

出典 Yahoo!Japanニュース

地域にとっての災害級の雨量が頭に入っていると、上のような図を見た時に危険な状況となり得るかもしれないとすぐに見抜くことができます。早く危機に気づくことができればその分対応の選択肢が増えます。第一報の段階から警戒度を上げていくためにも災害級の雨量について理解を進めておきたいものです。

2. 大雨の深刻度を正しく評価できたりする

災害級の雨量を知っておくことで、雨が降り出した後にも今直面している状況の危険度を認識することができます。

例えば大雨が続き、過去に発生したことのある災害と同じような雨量になりそうなのであれば、深刻な事態に直面しているということが分かります。

災害発生が切迫する事態の場合は、河川の危険度や土砂災害の危険度などに関する情報も矢継ぎ早に出されます。そのような時、大雨警戒レベルのレベル4相当の情報が発表されたと単に聞くだけではピンとこず、危機感が持てないかもしれません。しかし、災害級の雨になっているという状況認識がある中で、高レベルに位置付けられる情報を受け取った場合はどうでしょうか?そちらの方が情報が伝える危機を正確に評価できるようになるのではないかと思います。

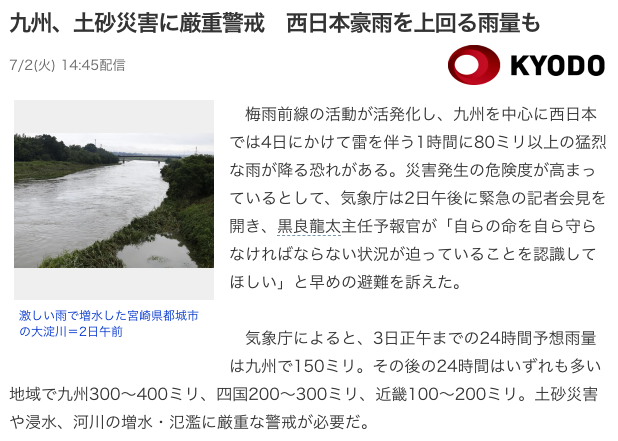

並大抵の大雨ではない時には雨量をもとにその異常さが強調され、さらなる警戒が呼びかけられることもあります。2019年7月2日の14時45分にYahoo!Japanニュースに配信された共同通信の記事のタイトルは「九州、土砂災害に厳重警戒 西日本豪雨を上回る雨量も」であり、ここでも雨量が切り口になっています。

3. 危険度分布の対象外となっている災害についても警戒できる

土砂災害が発生する危険性を示すのが土砂災害警戒情報や大雨警報(土砂災害)の危険度分布(土砂災害警戒判定メッシュ情報)ですが、この情報は土石流やがけ崩れが対象です。技術的に予測が困難とされる斜面の深層崩壊、山体の崩壊、地すべり等は、土砂災害警戒情報の発表対象ではありません(気象庁のページより)。

厳密な意味での深層崩壊の予測は困難だとしても、過去に災害が発生した時の経験(雨量など)を手がかりとすることで、それらがいつ発生してもおかしくないという程度のことは分かります。例えば2019年6月末から九州で大雨になった際には土砂災害の専門家の見解をまとめた次のニュースが流れていました。

上の記事のポイントは、火山性の地質が広がる九州では次の雨量が深層崩壊の目安になり得るということです(別の地域の場合には地質などの条件が異なる場合があるため、この数字はそのまま当てはまりません)。

| 総雨量が150ミリから200ミリ | 斜面の表面が崩れる表層崩壊が発生しやすくなる |

| 総雨量が400ミリを超える | 斜面が地下深くからえぐられるように崩壊する「深層崩壊」などの大規模な土砂災害が発生する危険性が高まる |

このように、災害級の雨量を知っておくことで、気象庁が予報の対象外としている深層崩壊に対しても警戒度を上げることが可能となります。

▶︎関連記事:深層崩壊の危険性の高まりをどう把握するか

まとめ

災害級の雨の量を把握しておくことは防災情報を利用する中で最も基本となることです。皆さんも実際に各種情報を通じて調べながら把握に努めてみてください。