この記事の目次

深層崩壊とは

深層崩壊とは深い場所にある地盤ごと土砂となって流れ出す、比較的規模の大きな崩壊現象のことを指します。奈良県が取りまとめた資料には写真が紹介されており、山がえぐれたように崩壊していることが分かります。

(こちら)

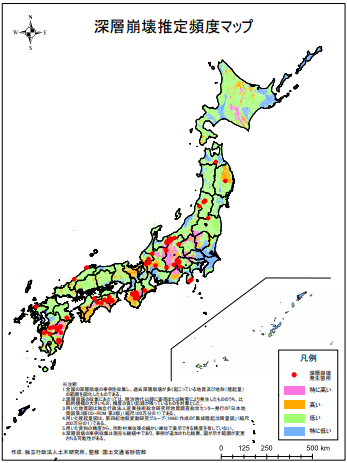

深層崩壊の発生頻度マップ(全国)

一旦発生すると甚大な被害を引き起こしかねない深層崩壊ですが、地質によって発生しやすい場所・発生しにくい場所というものがある程度わかっています。

以下の図は平成22年8月に国土交通省が公表したもので、「深層崩壊推定頻度マップ」呼ばれます。地図上の赤い印は深層崩壊が発生した場所を示します。また、地図上に塗られたそれぞれの色は全国平均との比に応じて次のことを示します。

- 特に高い(ピンク色):5倍以上

- 高い(オレンジ色):1~5倍

- 低い(薄緑色):0.1~1倍

- 特に低い(水色):0.1倍以下

出典(拡大版)はこちら

オレンジ色やピンク色で表現されている地域では深層崩壊について危険性が比較的高いと言えます。なお、この図は相対的な頻度を示すものであり、頻度が低い箇所が深層崩壊に対して安全という意味ではないということに留意が必要です(出典はこちら)。

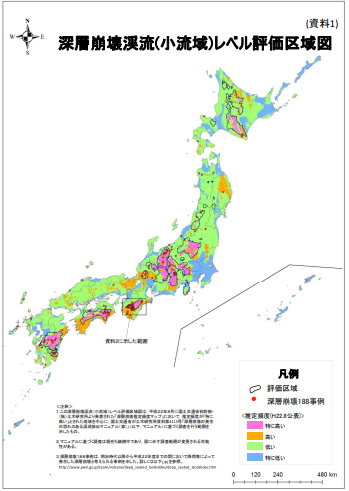

地域レベルの危険性を知りたいときに参考となる情報

深層崩壊の相対的な危険度を示したマップ(深層崩壊渓流(小流域)レベル評価区域図)が次の図の中で線で囲まれた地域を対象に公表されています。

(出典(拡大版)はこちら)

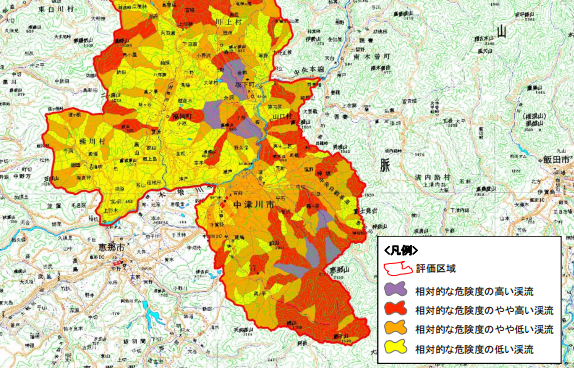

深層崩壊渓流(小流域)レベル評価区域図では小渓流単位で相対的な危険度の高い・低いを色別に示しています。ただし、相対的な危険度が低いとされる渓流でも深層崩壊が発生した事例があるので安全な地域と理解するのは誤りになります。

(出典はこちら)

各地の情報へのリンク

深層崩壊渓流(小流域)レベル評価区域図は国土交通省の開発局・各整備局が情報を公開しています。それぞれ確認してみてください。

- 北海道開発局管内

- 東北地方整備局管内

- 関東地方整備局管内

- 北陸地方整備局管内

- 中部地方整備局:(1)三重県の一部、(2)岐阜県、長野県、静岡県の一部その1、(3)岐阜県、長野県、静岡県の一部その2、(4)岐阜県、長野県の一部、(5)長野県、静岡県の一部

- 近畿地方整備局管内(インターネット上では公開されていない可能性あり)

- 四国地方整備局管内

- 九州地方整備局管内

なお、都道府県によっては独自の調査に基づいて深層崩壊の危険度マップを公表している例もあります(例:奈良県)。

まとめ

土石流やがけ崩れとは異なり、土砂災害警戒情報では深層崩壊は予報の対象とされていません(関連記事はこちら)。リスクが相対的に高い場所の場合は雨量やマスコミ報道などから危険性の高まりを把握すると良いでしょう(関連記事はこちら)。