この記事の目次

水没すると何が起こるか

内水氾濫や外水氾濫で地域が水没するとどのような影響が発生するのでしょうか?皆さん自身や皆さんの地域、皆さんへの事業への影響を確認する際の参考となるように、水位に応じた影響の変化をまとめてみたいと思います。本記事で影響を水位別に整理するのにあたっては、全て国土交通省の水管理・国土保全局が取りまとめた「水害の被害指標分析の手引」 (H25 試行版)を利用しています(こちら)。 それでは早速見てみましょう。

浸水深別の影響

浸水深10cm

- 路面電車やLRTなどの運行が困難となる恐れ

浸水深20cm

- 道路管理者によるアンダーパス等の通行止め基準

浸水深30cm

- 子どもなど災害時要援護者の避難が困難となる水位

- 乗用車の排気管やトランスミッションが浸水

- 自動車(救急車含む)の走行が困難になる水位

- 自治体のバス運行も停止される

- 鉄道の通信ケーブルに支障が出る恐れ

- 30cm以上の浸水深が24時間以上続く地域では携帯基地局の機能が停止し、携帯電話の使用ができなくなる可能性(予備電源への燃料補給が冠水した道路の影響で困難なため)

浸水深50cm

- 災害時要援護者以外の徒歩による避難が困難となる水位

- 床上浸水が発生する水位(建物によって異なる)

- 鉄道のポイント設備が故障する可能性

浸水深60cm

- 鉄道レールが冠水

浸水深70cm

- 住宅等のコンセントに浸水して停電が発生する見込みの水位

- 電話線のモジュラージャックに浸水が発生し電話が利用できなくなる水位(戸建て住宅、集合住宅1F)

浸水深100cm

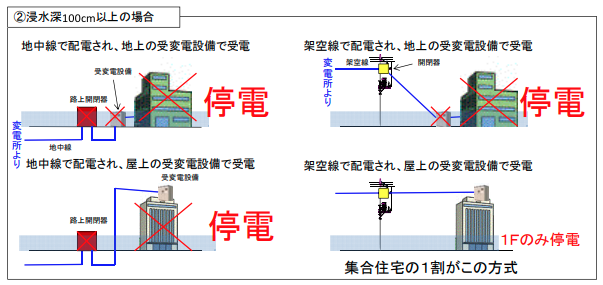

- 地上に設置された受変電設備や地中線と接続された路上開閉器が浸水するため集合住宅等の棟全体が停電する可能性

「水害の被害指標分析の手引」 (H25 試行版)より(こちら)

- 戸建住宅や集合住宅の1Fで都市ガスのマイコンメータが浸水し使用不能に

- 3F以上の集合住宅で上階に水を供給する電動の揚水ポンプが設置されている場合は停電のため水も使えなくなる場合あり

- 電話回線の主配線盤等が停止する(集合住宅)。戸建て住宅、集合住宅ともに電話が使用可能になる

浸水深140cm

- LPガスのマイコンメータが浸水して戸建て、集合住宅共に使用不能に

浸水深200cm

- 都市ガスの圧力を調整する設備が浸水し、戸建て、集合住宅共に使用不能に

浸水深と人的被害

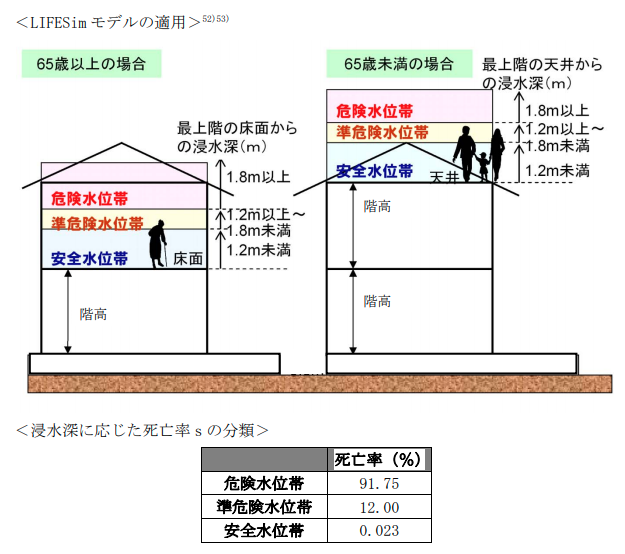

アメリカの陸軍工兵隊とオーストラリアが開発し、国土交通省の「水害の被害指標分析の手引」 (H25 試行版)でも取り入れられている人的被害の計算モデルでは、65歳以上と65歳未満に分けて水没した場合の死亡率を設定しています。

基本となる考え方は床面からの浸水深です。65歳以上の場合は2階以上に避難ができると想定されており、65歳未満の場合は最上階の天井に避難できると仮定されています。それぞれの基準面からの浸水深によって、安全水位帯、準危険水位帯、危険水位帯と分けられ、それぞれ死亡率が計算されます。安全水位帯の死亡率は0.023%、準危険水位帯では12%、危険水位帯では91.75%です。安全水位帯と表現される水位でも体が不自由な場合などは命の危険があることは、死亡率が0%と想定されていないことからも分かります。

「水害の被害指標分析の手引」 (H25 試行版)より(こちら)

まとめ

浸水深が比較的低い状況から交通機関や道路網への影響が出始め、徐々に電気やガスなどのライフラインにも影響が出る見込みであることが分かりました。被害が発生した時には復旧まで時間を要する場合もあります。深さによる影響と復旧までの期間を踏まえての対策が求められます。