この記事の目次

ハザードマップの前提となる想定雨量

ハザードマップを見る時には「○メートルの浸水が発生する」という情報に注目してしまいますが、その点とともにぜひ注目してもらいたいのは想定に使われている雨量です。

洪水のハザードマップはそれが外水氾濫であれ内水氾濫であれ、ある一定量の雨が流域や市街地に降った時に何が起こり得るかをシミュレーションして表したものです。

この想定上の雨量を知っておくと、いざという時の判断にとても役立ちます。なぜかというと、ハザードマップの計算に使われた量の大雨に実際の雨量が近づけば近づくほどハザードマップで示されたような浸水が起こりうる可能性が高まってくるからです。

実際の様子を西日本豪雨の際に決壊により大きな被害が発生した倉敷市真備地区の小田川を例に説明してみたいと思います。

ハザードマップの想定雨量と災害時の雨量

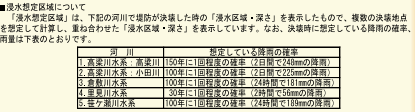

倉敷市真備地区を対象としたハザードマップの想定雨量

平成29年2月に作成された倉敷市洪水・土砂災害ハザードマップの真備・船穂地区を見てみましょう(こちら)。深いところでは5m以上の浸水が予測されています。このハザードマップの想定を見ると、「100年に1回程度の確率(2日間で225ミリの降雨)」とあります(下表参照)。この225ミリという雨量は一箇所で降る雨ではなく、流域全体という単位でならした流域平均雨量です。

(倉敷市の洪水・土砂災害ハザードマップ(こちら)より)

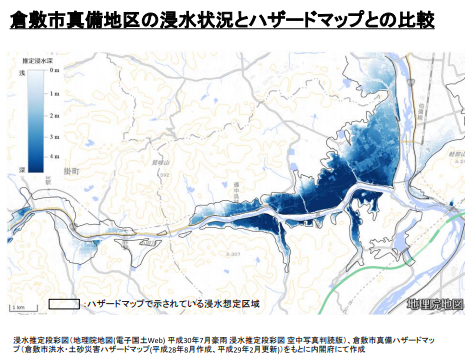

ハザードマップの浸水想定と浸水状況の類似

小田川が西日本豪雨で決壊した後には、ハザードマップで浸水が想定されたエリアとほぼ同じ地域が浸水したことが取り上げられました。以下の図は国土交通省の資料から抜き出したものです。

ハザードマップの想定雨量と実際の雨量の類似

浸水場所や浸水深が類似していたことだけではなく、ハザードマップで想定された雨量(2日間で225ミリの降雨)に到達する前後で洪水が発生したことにも私たちは注目する必要があります。当時発表された指定河川洪水予測とハザードマップの想定雨量を一覧にしたものが次の表です。

| 小田川氾濫警戒情報 2018年7月6日21時50分発表 (当時の情報はこちら) | (実績) 7月4日21時30分~7月6日21時30分までの流域平均雨量209ミリ (予測) 7月7日午前0時30分までに流域平均雨量で40ミリ |

| 小田川氾濫危険情報 2018年7月6日 22時20分発表 (当時の情報はこちら) | (実績) 7月4日 21時50分~7月6日21時50分までの流域平均雨量216ミリ (予測) 7月7日午前0時50分までに流域平均雨量で40ミリ |

| 小田川氾濫発生情報 2018年7月7日0時30分発表 (当時の情報はこちら) | (実績) 7月5日午前0時から7日午前0時までに流域平均雨量246ミリ |

| (参考) 小田川を対象としたハザードマップ | 2日間で225ミリの流域平均雨量 |

小田川を対象とした指定河川洪水予報という情報の中では、2018年7月6日の22時前に7月4日の夜からの2日間で流域平均雨量が209ミリに達していたことが伝えられています。そしてその先3時間以内に流域平均雨量でさらに40ミリが上積みされると予測されていました。小田川の決壊が発生したことを伝える情報が出たのは7日午前0時30分で、その情報には7月5日0時から7日0時までの2日間で流域平均雨量は246ミリに達したとあります。ハザードマップの前提条件が2日で225ミリであったことを思い出してください。この想定を超えるような雨が現実に起こり、ハザードマップで想定されていたような被害が実際に生じたと見ることができるのではないでしょうか?

想定雨量を知っておくメリット

小田川の例で見たように、指定河川洪水予報では流域平均雨量や今後の見込みが伝えられます。その情報とハザードマップの想定雨量の情報が受け手側でリンクされていれば、ハザードマップで想定されたような危険な状態が目の前に迫っているということが数字を通じて実感できます。

先ほどの小田川の場合では、第一報である小田川氾濫警戒情報が2018年7月6日21時50分に発表された時点でハザードマップ上の想定雨量(=225ミリ)の手前であり(=209ミリ)、今後3時間以内にハザードマップ上の想定雨量をはるかに超えていくことが予測されていました(=209ミリ+40ミリ)。自治体からの避難の呼びかけが行われるか否かに関わらず河川の危険性を判断して避難すべき状況であったとも言えます。

ハザードマップ上の想定雨量を押さえておくことで予報の数字から危険を見抜き対処することができるようになるメリットがあります。

ただし、実際に観測された流域平均雨量などがハザードマップの想定雨量よりも低いから安心というわけではありません。河川の堤防網の中には計画上の洪水が発生した時には堤防の高さが足りずに溢れ出す箇所が含まれている可能性があるため(関連記事「河川堤防の弱点を調べる方法」(こちら)参照)、河川整備上の降水量に至る前からすでに危険性は高まっている場合があるためです。

▶︎ハザードマップの想定雨量の調べ方と合わせてお読みください。