この記事の目次

河川を守る最後の手段

大雨で河川が増水した際、応急対策として土嚢が積まれる映像や写真をご覧になったことはありませんか?消防署や水防団などによる水防訓練でも土のう積み工法などの訓練が行われます。増水した河川からの越水や堤防の決壊を防ぐための最後の手段がそうした水防工法です。

増水時の監視対象

いざ大雨になり河川が増水してきた時には、河川管理者や市町村、水防団などが河川のパトロールを行います。そうした際には堤防網の中で何かしらの弱点を抱えた部分が重点的な監視対象となります。

堤防網の弱点としては、例えば計画上の堤防の高さが確保でてきていないところ、以前決壊したことのある場所、堤防の構造上弱い場所などです。そうした箇所で実際に異常が覚知されれば、土のう積みなどの水防工法が取られます。

重要水防箇所図を見る

国が管理する大きな河川や都道府県が管理する河川を中心として、そうした堤防網の弱点があるところは図面で一般公開されています。その図は「重要水防箇所図」と呼ばれます。「○○川 重要水防箇所図」とインターネットで検索してみてください。国土交通省の各河川事務所のホームページ内で調べてみるのも良いでしょう。

図で弱点の場所を確認する

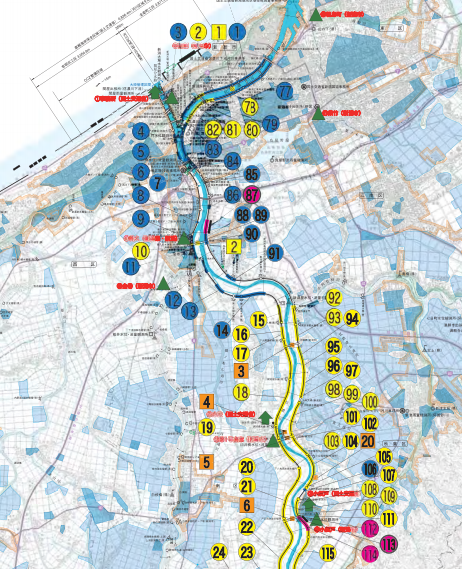

例えば以下の図は「信濃川 重要水防箇所図」と検索して閲覧したものです。新潟県内を流れる信濃川の重要水防箇所を示した図の一部です。番号がつけられていたり、堤防自体に色がつけられている部分が何らかの弱点がある箇所です。短い区間の間にも様々な吹き出しがつけられている事が分かります。

平成31年度信濃川下流管内重要水防箇所図(こちら)より転載

凡例を見る

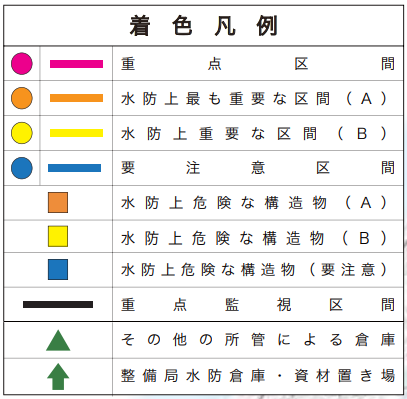

それぞれの色や記号が意味することを知るためには着色凡例をまず見てみましょう。信濃川の場合は次のように整理されています。信濃川の場合、青、黄、オレンジ、蛍光色のピンクという順番で重要度が上がっていきます。

平成31年度信濃川下流管内重要水防箇所図(こちら)より転載

弱点の詳細はランクの説明を参考にする

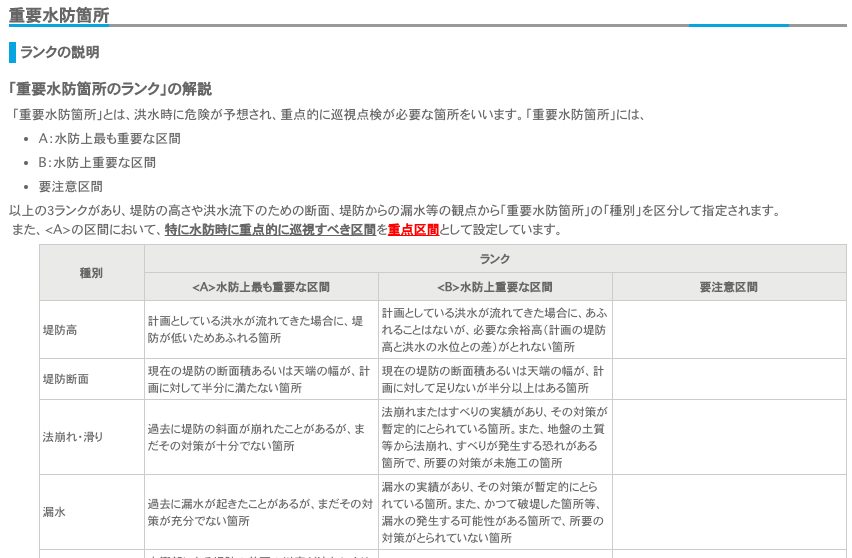

ランク分けについてはそれぞれの河川管理者が定義をしています。何が問題なのか図から直感的に分かる場合もありますが、詳細を確認したい時には重要水防箇所図があるページで下記のような表を見ておきましょう。

河川の弱点の種類

信濃川下流域を例に、「水防上最も重要な区間(A)」として挙げられている条件を改めて書き出したものが次の表です。太字とした部分に特に注目してください。何らかの理由で堤防が十分な機能を有していないということが分かります。

| 種別 | 水防上最も重要な区間(A) |

| 堤防高 | 計画としている洪水が流れてきた場合に、堤防が低いためあふれる箇所 |

| 堤防断面 | 現在の堤防の断面積あるいは天端の幅が、計画に対して半分に満たない箇所 |

| 法崩れ・滑り | 過去に堤防の斜面が崩れたことがあるが、まだその対策が十分でない箇所 |

| 漏水 | 過去に漏水が起きたことがあるが、まだその対策が充分でない箇所 |

| 水衝・洗掘 | 水衝部にある堤防の前面の川底が流れにより深く掘られているが、まだその対策が充分でない箇所。橋などのある場所が流れにより掘られているが、まだその対策が十分でない箇所。 |

| 工作物 | 堰、橋、樋管などのうち、護岸が取り付けられていなかったり、施設が老朽化しているなど、改善する必要があるがまだ対策が十分でない箇所。橋などの高さが低いため、計画としている洪水が流れた場合、橋桁がもぐってしまう箇所。 |

なお、河川は「この量の洪水まで耐えられるように整備しよう」という計画に基づき整備されています。計画上の洪水が起こっても堤防の一番上の部分まで余裕がある箇所もありますが、場所によってはそうした余裕がありません。「水防上最も重要な区間(A)」で「堤防高」と「工作物」のフラグが立てられた箇所が堤防などの高さの面で余裕のない場所です。こうした場所では水位の状況の把握が非常に重要になります。

まとめ

私たちが普段、堤防沿いを散歩したり車で通ったりしている時には堤防網の中で弱いところがあるということになかなか気づく事ができませんが、重要水防箇所図を使って見てみると思ったよりも弱点が多いことに気づかれると思います。

水害対策を行う際には地域が抱える災害に対する弱みを知っておく事がスタートとなりますので、重要水防箇所図を元に危険性を改めて認識しておきましょう。

【お知らせ】

suigaitaisaku.comでは訓練を企画する際に役立つ「水害対応訓練の企画検討シート」を作成いたしました。このシートをもとに考えていくだけで、訓練の方向性やメニューについて検討を進めていくことができます。ご希望の団体様にお配りしていますので、詳しくは水害対応訓練の企画支援(こちら)をご覧ください。