この記事はハザードマップの中から想定雨量を調べる方法をまとめたものです。ハザードマップの想定雨量を確認しておくメリットと合わせてお読みください。

この記事の目次

1. ハザードマップを開いてみる

お手元に市町村から配られた洪水ハザードマップがあれば一度開いてみてください。手元にない場合、国土交通省の「わがまちハザードマップ」というポータルサイト(こちら)を開いてみましょう。このページには各市町村の公開情報がまとめられており、インターネット公開されている場合はリンクをたどって各種のハザードマップを閲覧することができます。

(国土交通省わがまちハザードマップ(こちら)より)

2. ハザードマップを開いたら計算の前提条件を見る

ハザードマップの前提条件を説明する部分がどのマップにもつけられているはずですのでそこに注目してみましょう。前提状況には色々なパターンがあります。

(1)想定最大規模

最初にご紹介するパターンは流域で想定される最大規模の降雨を前提としたものです。下の例は東京都荒川区のハザードマップで、「荒川流域において想定しうる最大規模の降雨(荒川流域の72時間総雨量632mm)」が前提条件です。最大規模の降雨に基づいたハザードマップは平成27年に水防法が改正され追加されたものです。それまでは河川整備の目標となる雨量が降った時にどういった洪水が起こるかを示したハザードマップのみが作成されていましたが、水防法改正を受け、河川整備の目標雨量と最大規模降雨の2パターンが公開されるようになっています(水防法改正に関する参考資料はこちら)。

(2)河川整備上の雨量

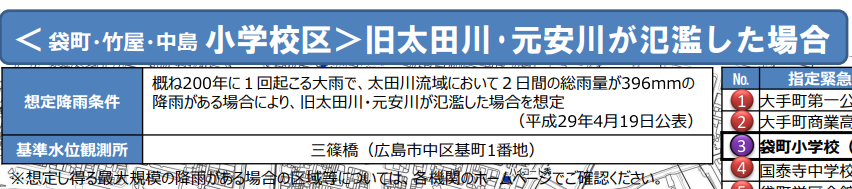

従来からのハザードマップで使われていたのが、先ほどご紹介した河川計画上の降雨を前提としたハザードマップです。例として取り上げたのは広島市の洪水ハザードマップです。「概ね200年に1回起こる大雨で、太田川流域において2日間の総雨量が396mm」というのが前提条件です。大河川の場合、100年から200年に1度発生する規模の降雨に対応していこうというのが日本の河川行政上の計画目標です(出典はこちら)。

(3)その他のケース

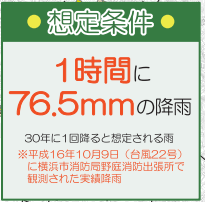

想定最大規模の雨量や河川計画上の降雨以外にも、他の地域で発生した規模の大きな豪雨を当てはめて計算する例(2000年9月に発生した東海豪雨が前提条件とされることが多い)や、内水氾濫のハザードマップの場合は○年に一度という雨量を元に想定した例などがあります。

横浜市鶴見区の例(こちら)より

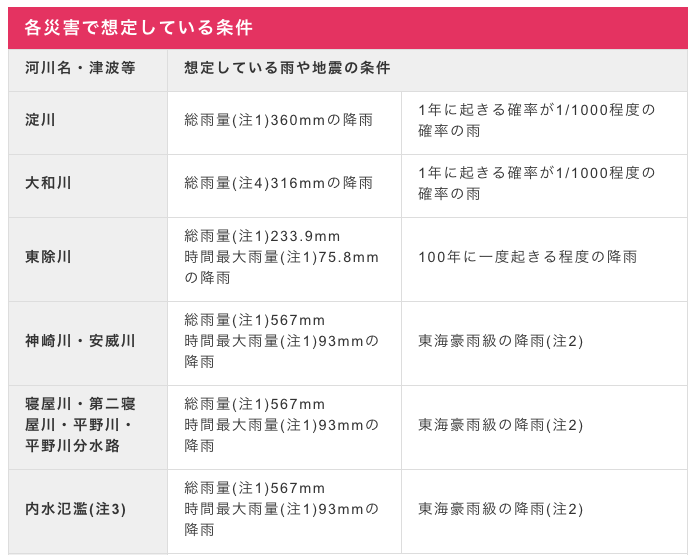

なお、同一市内でも様々な想定が使われていることがあります。例えば大阪市の場合は、淀川と大和川は想定最大規模の降雨、東除川は河川整備上の規模の降雨、その他の河川や内水氾濫は東海豪雨クラスの降雨が前提とされています。

その他の河川や内水氾濫は東海豪雨クラスの降雨が前提とされている

(大阪市のホームページ(こちら)より)

上記を参考にしてハザードマップの想定雨量を各自調べてみてください。