この記事の目次

大雨注意報や大雨警報の種類

大雨注意報や大雨警報には警戒を呼びかける災害に応じて種類があることをご存知ですか?

同じ大雨注意報・大雨警報という看板の下でも、浸水害(内水氾濫によって引き起こされる浸水害)と土砂災害のどちらに注意したら良いのかが実は分かれています。内水氾濫のリスクと土砂災害のリスクが同時に高まる時には両方のシグナルがつきます。具体例を見ていきましょう。

確認の仕方

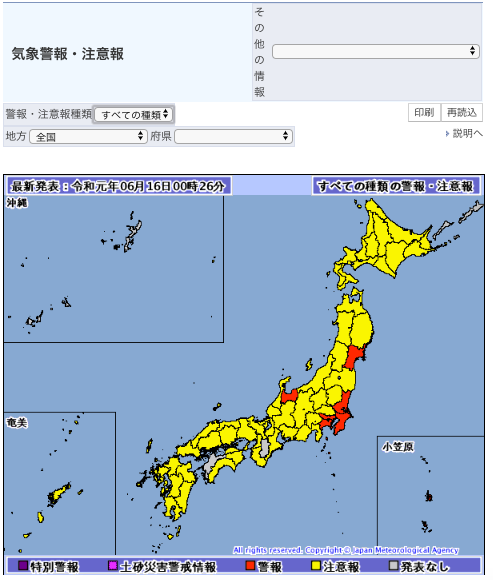

どの災害を念頭に置いて注意報・警報が出されているかを確認する上で一番分かりやすいのはやはり気象庁のホームページです。気象警報・注意報のページ(こちら)から都道府県>各市町村の情報を見ていきます。

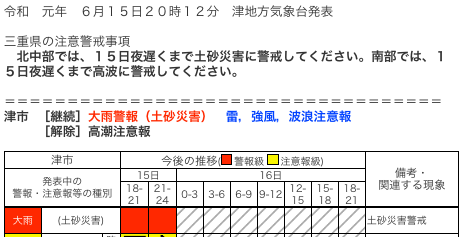

大雨警報:土砂災害のシグナル

こちらは三重県津市の注警報の発表状況を気象庁のサイトで見たものです。見出し文の最後の部分で「大雨警報(土砂災害)」とあります。表の中にも「(土砂災害)」と書かれているように、これは土砂災害を対象とした大雨警報です。

大雨警報:浸水害のシグナル

浸水害の場合はどのように表現されるのかというと、見出し文の最後の部分で「大雨警報(浸水害)」とカッコ書きで表示されます。表の中でも「(浸水害)」という行が追加されています。浸水害を対象とした大雨警報・大雨注意報の場合は、1時間最大雨量(ミリ)の情報も表の中で発表されます。なお、「(土砂災害)」の情報を示す行もあることから、土砂災害も注意報級の現象が予測されているということを表しています。

大雨注意報の場合は?

大雨警報の場合はカッコを使って「大雨警報(浸水害)」「大雨警報(土砂災害)」「 大雨警報(土砂災害、浸水害) 」と情報名の中で表されるのですが、大雨注意報はそのカッコ書きの表記がありません。

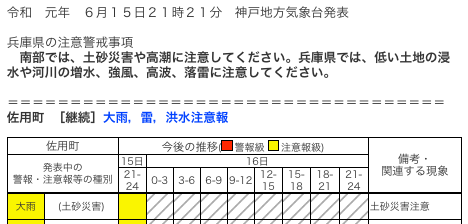

例を見ていきましょう。

下記の図で見出し文の後半を見てください。発表されたのは「大雨、雷、強風注意報」であり、そこだけを見るとはっきりとは分かりません。しかし、図形式の中で「(浸水害)」と1時間最大雨量の行があることから、この大雨注意報は浸水害を念頭に置いたものだと分かります。

下の図のように、土砂災害を対象とした大雨注意報の場合も表の中で「(土砂災害)」の情報が伝えられますので、注意報が対象とする災害リスクを的確に知るためには表まで見ることが必須になります。

大雨注意報・警報という情報に接した時

大雨注意報・警報という情報に接した時には、浸水害の注意報、土砂災害の注意報、浸水害の警報、土砂災害の警報の何に該当するのかという視点を持ちながら、気象庁のページなど細かい情報が確認できるものを利用してチェックしていくと良いでしょう

ちなみに注意報・警報の発表情報だけを伝える情報源の場合は区別が分からないことがあるため注意が必要です。以下の例では三重県津市に大雨警報が発表されていることは分かりますが、浸水害が対象なのか、土砂災害が対象なのかが分かりません。別の記事(こちら)でも書きましたが、注意報・警報の詳細を確認する際には気象庁のページが一番情報量が多いと言えます。