この記事の目次

氾濫危険情報とは

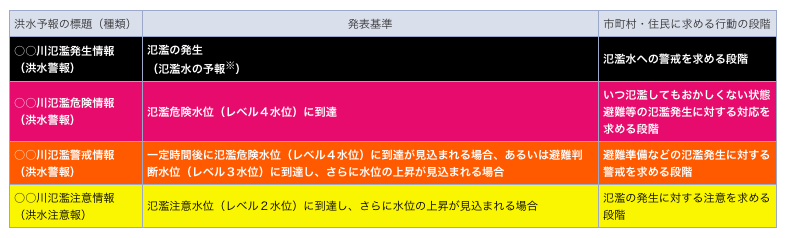

洪水予報対象河川や水位通知河川が危険になった時に発表させるのが氾濫危険情報と呼ばれるものです。この情報の危険度レベルは上から2つ目のレベル4相当で、この上には文字通り氾濫が発生したことを伝える氾濫発生情報(レベル5相当 )しかありません。

氾濫危険情報の公式的な説明は、「いつ氾濫してもおかしくない状態。避難等の氾濫発生に対する対応を求める段階」(気象庁(こちら))ですが、もっと分かりやすく言うと「堤防の一番上に水位が到達するまでのカウントダウンが始まっている。しかも残り時間わずか」と言うことを意味します。詳しくみていきましょう。

氾濫危険水位の決められ方

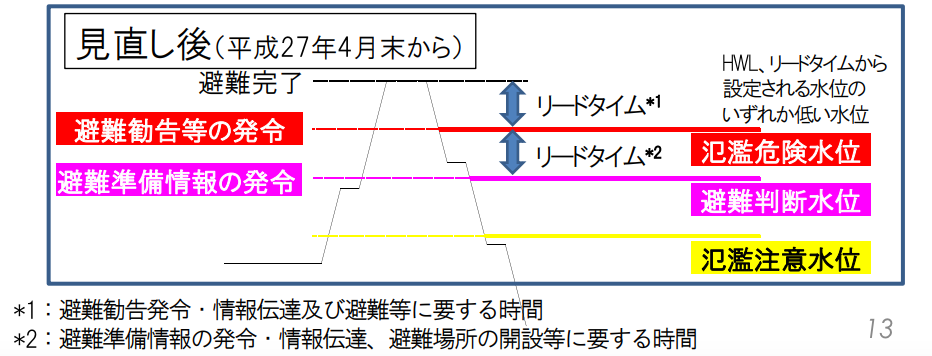

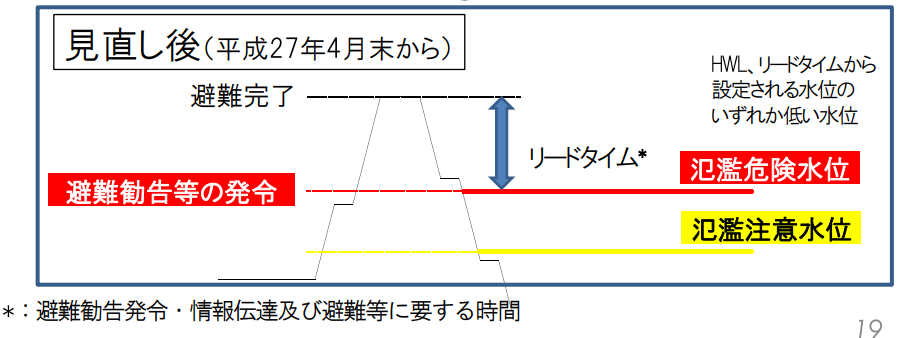

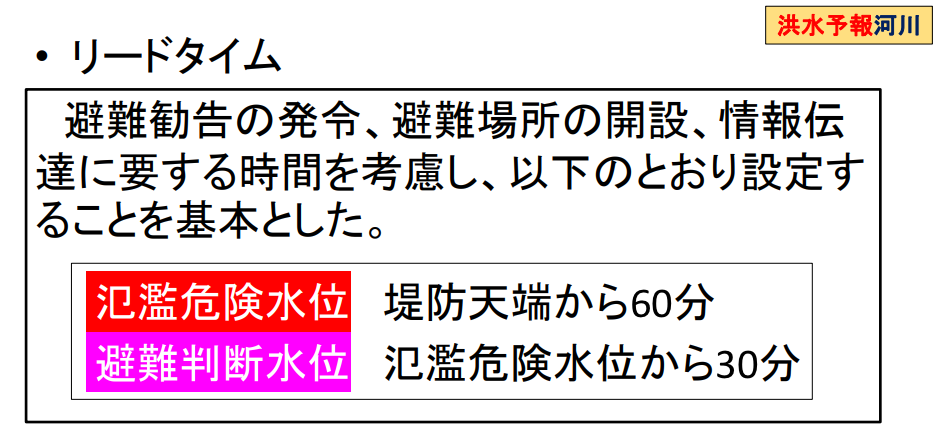

氾濫危険情報は洪水予報対象河川の場合も水位通知河川の場合も氾濫危険水位に達した時に発表されます。氾濫危険水位は(1)河川をここまでのレベルの洪水に耐えられるように整備しましょうと決められた水位、もしくは(2)堤防の一番上まで水がきてしまうと溢れるので、そうなる前に避難勧告の発令や情報伝達、住民等の実際の避難に要する時間が取れるように配慮した水位のうち、いずれか低い方に設定されています。(1)や(2)のいずれの場合でも氾濫危険水位を超えるとあとは堤防の一番上の部分まで残された高さしかありません。早い話がギリギリの状態なのです。

氾濫危険水位でゆっくり避難の準備をするのが誤りな理由

実際にリードタイムが何分程度となるかは流域での雨の降り方などによって都度異なってきますが、リードタイムに基づいた水位設定の際には過去に河川が増水した記録が主に使われます。特に一番水位の上昇が急だった事例を最悪のケースと仮置きして想定上のリードタイムが確保できる水位が選ばれます。

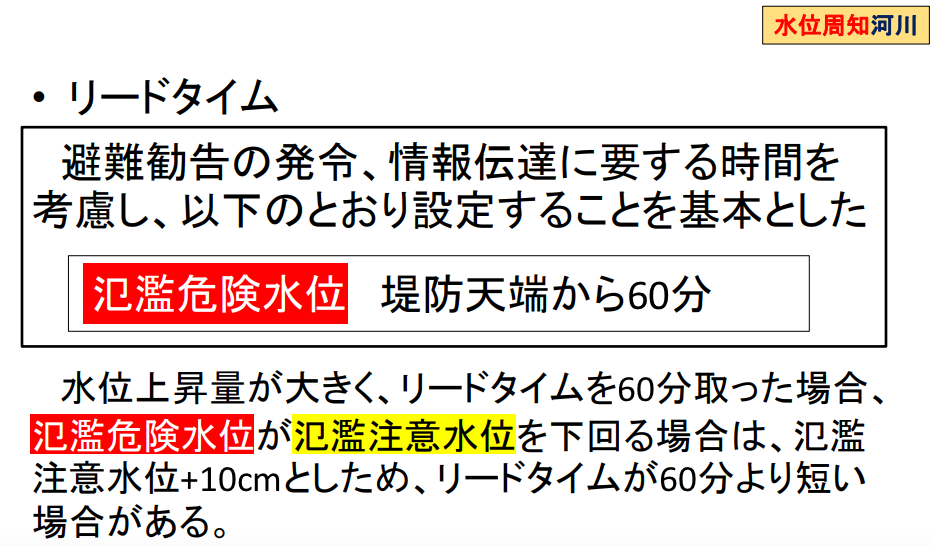

ちなみに山口県が作成した資料を見ると、洪水予報の対象河川でも水位周知河川でもリードタイムは60分です。ただし、水位周知河川の場合は60分未満の場合もあるとされています。

氾濫危険水位に達したことを示す氾濫危険情報は地元の自治体が避難勧告を発令する目安となる情報といった位置付けです。避難勧告を出すかどうか自治体が検討する、避難勧告を防災スピーカーなどで伝えるといったことを行っているうちにリードタイムはどんどんなくなっていきます。さらに、氾濫危険情報や避難勧告などを受け取って避難しようか迷っていれば、最悪の場合逃げ遅れてしまいます。

まとめ

氾濫危険水位の設定で前提となるリードタイムは全国どこでも山口県のように60分という訳ではありません。想定するリードタイムについては一般に公開されていない場合があるので、河川管理者や市町村の防災担当などに確認してみてください。なお、想定されたリードタイムは必ず確保されるわけではなく、もし過去の洪水を上回る勢いで水位が増えれば想定よりも短くなります。また、堤防の一番上に達する前に洪水が発生することもあります。何れにせよ氾濫危険情報が発表されたと言う事態では、水害発生までに残り時間わずかなカウントダウンがすでに始まっているものと受け止めて対策を取りましょう。