この記事の目次

防災情報から入ると戸惑うことがある

水害対策を行う際に防災情報を利用しようとあなたは考えたとします。次に考えることは何ですか?おそらく、どういった防災情報発表されるか調べてみようと思うはずです。

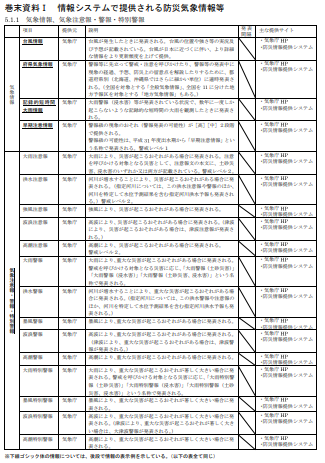

入手できる防災情報の一覧表が必要なのでしたら、自治体が発行する資料を見るよりも、内閣府防災担当が自治体向けにまとめた「避難勧告等に関するガイドライン1 (避難行動・情報伝達編)」の巻末資料をご覧になる方が確実です(資料はこちら)。

自治体や気象庁、河川管理者などから発表される防災情報は大きな災害が起こるたびに何らかの見直しが行われています。情報が新しく発表されるようになったり、これまで使っていた言葉とは位置付けが変わったりするということもあるため、内閣府の「避難勧告等に関するガイドライン」を見る時も最新版を確認する必要があります。

ただ、こうした防災情報のリストを使って非常時に利用する情報を整理していく方法はあまりおすすめできません。読むことのできない外国語で書かれたような文字だけのメニューを見て食べたいものを選ぶようなもので、必要としているものを選び出せるかは分からないからです。

災害から逆算するアプローチ

防災情報を整理していく上でお勧めしたい方法は、災害から逆算して情報を選んでいくことです。この方法を順を追って説明したいと思います。

1. 災害像をイメージする

まず、あなたにとって避けたい災害、手を打たなければならない災害を一番はじめに絞り込んでみましょう。ある人の場合は大きな河川の洪水であったり、他の人の場合は土砂災害であったりします。避けたい災害をできるだけクリアにイメージするために、ハザードマップの情報や過去の被災履歴なども参考にします。

2. その災害に至る過程で出る情報という観点で整理する

避けたい災害を絞ることができたら、その状況になるまでに防災情報の中で何が手がかりになるのかを考えておきましょう。河川が決壊して建物の1階部分が浸水する可能性があるのであれば、そのような状況に至る手がかりとして発表される防災情報には何があるかと問います。

「レベル4・避難指示」という狭義の防災情報だけではなく、雨や水位に関するデータなども含めて広い意味の防災情報の中でどう手がかりが見えるか考えることが重要です(自治体からの情報発表が遅れたり、見送られたりする場合もあるため)。土砂災害に備える時も内水氾濫に備える時も手順は同じで、まず災害をイメージし、次に手がかりとなる防災情報を探していきます。

3. 情報をまとめておく

手がかりとなる防災情報は直前の段階出されるものから発生するかもしれないというレベルのものまで含まれると思います。早期の情報と直前の情報という形で分けて整理してみてください。

まとめ

災害から逆算することのメリットは、「○○という災害の可能性が××という情報に現れる」という理解を持てることです。

防災情報に接したときに人が戸惑う理由の一つは、情報の先に何が起こりうるかまでリンクができていないからです。例えば「氾濫危険水位を超えた」と聞いただけでは、それがどの程度危険を示すものなのかピンと来ることは難しいかもしれません。しかし、「河川が決壊して被害が起こる可能性は、河川の水位が氾濫危険水位を超えているという情報に現れる」と整理しておけば、実際に氾濫危険水位を超えることがどれだけの意味を持つのか実感することができます。

災害から逆算して防災情報を整理しておけば、いざという時にどの防災情報を参考にすべきか迷うことはありません。防災情報が伝えている危機に気づき、状況把握や意思決定ができるようにもなれるのです。

防災情報を整理する際には防災情報のリストから出発せず、災害から逆算して考えていくようにしてみてはいかがでしょうか。