この記事の目次

過去に遡れるものを選ぶのが良い理由

気象レーダーを選ぶ時には3時間程度過去に遡ってこれまでの雨雲の動きを確認できるものを選んだ方が便利です。例えば気象庁の高解像度降水ナウキャスト(こちら)には3時間前に遡ってこれまでの動きを確認できるツールがついています。コマ送りでも動画でも過去から現在まで(1時間後までの予測も可能ですが今回は省略します)の雨雲の様子を確認できます。

(気象庁高解像度降水ナウキャストより転載)

このような機能はなぜついているのでしょうか?それは、今の一点を見るよりも、過去から今に至る経緯を見た方が分かることが増えるからです。

今だけを見ている場合

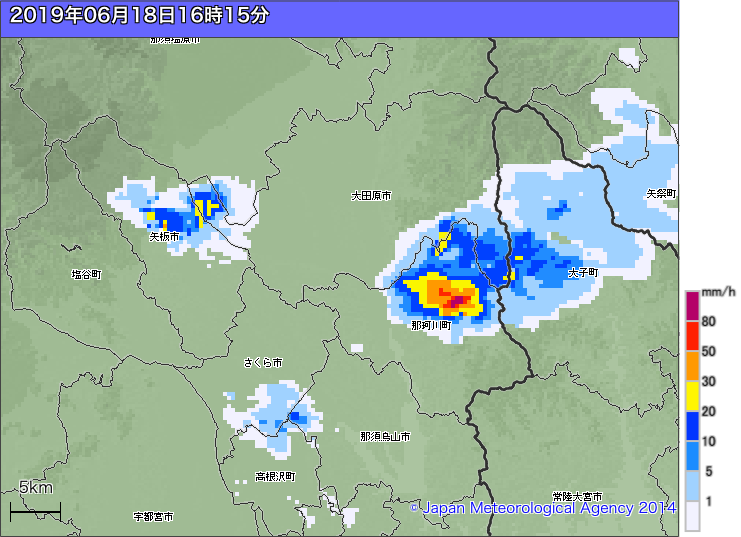

下の図は2019年6月18日に栃木県大田原市周辺で発生した雨雲の様子です。気象庁の高解像度降水ナウキャストを使って市域周辺を表示しています。那珂川町に降水強度の強い雨雲がかかっていることが分かります。

(気象庁高解像度降水ナウキャストより転載)

過去に遡って確認する場合

今度は高解像度降水ナウキャストで雨雲が大田原市に影響してきた時間帯から先ほどの図の時間帯までを動画にして見ましょう。動かしてみることでどこからどんな風に雨雲が動いてきたのかが一目瞭然になります。

雨雲の移動方向、発達具合、雨の継続時間などが分かる。

(気象庁高解像度降水ナウキャストから作成)

過去に遡ることで分かること

今の状況をレーダーで確認するのではなく、過去に遡ってパラパラとコマ送りをして確認すると次のようなことが分かるようになります。

1) 雨雲の移動方向

今回の雨雲の場合は全体的に西から東へ動いていることが分かります。目先の予測では同じような速さで同じような方向に雨雲が移動していくと仮定できるため、影響を受ける時間帯や雨雲が抜けていく時間帯などを推測することも可能です。

2) 雨雲の発達具合

最初は弱い降水強度しか観測されなかったものの、15時台に入ると降水強度の強いもの(黄色以上)が少しまとまり始め、15時35分、15時40分のところで非常に強い降水強度となる。このレーダーエコーの下では土砂降りです。ただ、そのレベルの降り方は長くは続かず、15時45分以降は一段下のレベルの降水強度になっています。このことから、この雨雲のピークは過ぎたことが分かります。

3) 雨の継続時間

大田原市域内のどこでもいいので一地点に注目し、暖色系等の強いエコーがかかっている継続時間を見ていただくと、だいたい10分から長くても20分程度で活発な雨雲が抜けていることが分かります。いっときざっと降りますがしばらくすると止む降り方をしているということがこのコマ送りから見て取ることができます。

まとめ

大雨の時はレーダーを見る。レーダーを見る時は今の様子だけではなく、過去から遡って今までを見る。このことをぜひ覚えておいてください。

なお、今回の栃木県の雨は一過性のものでしたが、災害が発生するような集中豪雨の場合は強いレーダーエコーがいつまでたってもその場に張り付いたように見えます。レーダーでコマ送りすることで早めに異常を察知することもできるようになります。