この記事の目次

内水氾濫の危険箇所を調べる

内水氾濫は周辺部よりも元々土地が低いところにリスクがあります(関連記事はこちら)。内水氾濫の可能性について調べる方法は次のようにいくつかありますが、この記事では浸水実績を手がかりとしていくこととします。

- 浸水被害が生じた実績を参考にする(今回の記事)

- コンピューターの計算結果に基づく浸水想定を利用する(こちら)

浸水実績図を見てみよう

「○○市町村名 浸水実績図」で検索

過去に内水氾濫が起こったことのある場所は、何らかの対応が取られていない限り、大雨で内水氾濫が再度発生する可能性があります。自治体によっては内水氾濫への注意や警戒を呼びかけるため、床下浸水や床上浸水などが発生したことのある場所を記した図面を配布したり、インターネットで公開しています。これらの図は多くの場合で「浸水実績図」と呼ばれます。「○○市町村名 浸水実績図」というキーワードでインターネット検索をしてみましょう。

東京都大田区の例

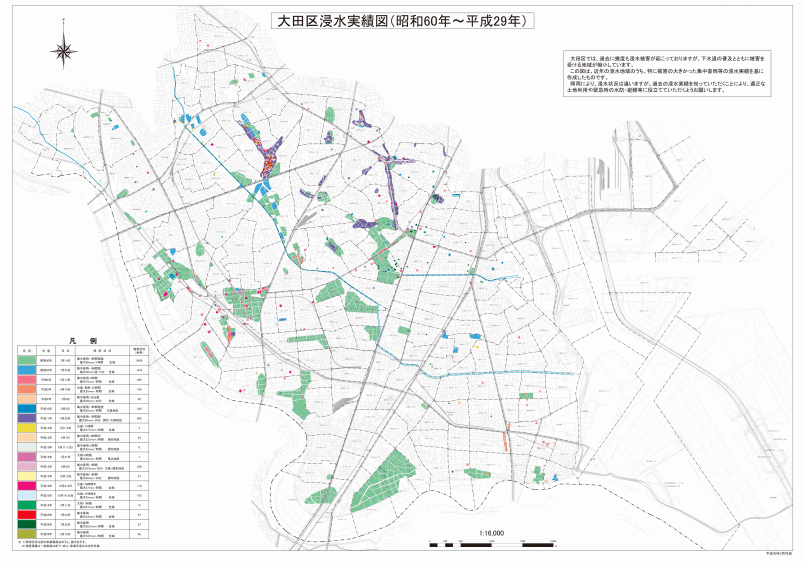

次のものは東京都大田区の浸水実績図の例です(こちら)。昭和60年から平成29年までの浸水地域のうち、被害が大きかった台風や集中豪雨などの実績に基づいています。

地図上の色は発生年月日に対応しています。内水氾濫が発生した時の降雨状況や被害世帯数(一般家庭の床上・床下浸水、事業所浸水の合計件数)も詳しく網羅されています。

地域によっては様々な色が重なり合っているところがあります。こうしたところは昔から繰り返し内水氾濫が発生してきた場所だということが分かります。

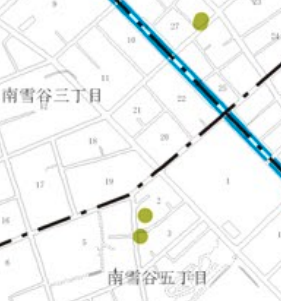

集中的な豪雨をもたらす雨雲が区内のどこにかかるかによって影響を受ける地域が変わってきます。雨の降り方によっては、過去に被害が発生したことがない場所でも内水氾濫が発生することもあると十分考えられます。例えば下の黄緑色の地域では昭和60年から平成28年までは内水氾濫の浸水実績がなかったものの、平成29年の大雨によって初めて被害が発生しました。

(出典および拡大図はこちら)

熊本市の例

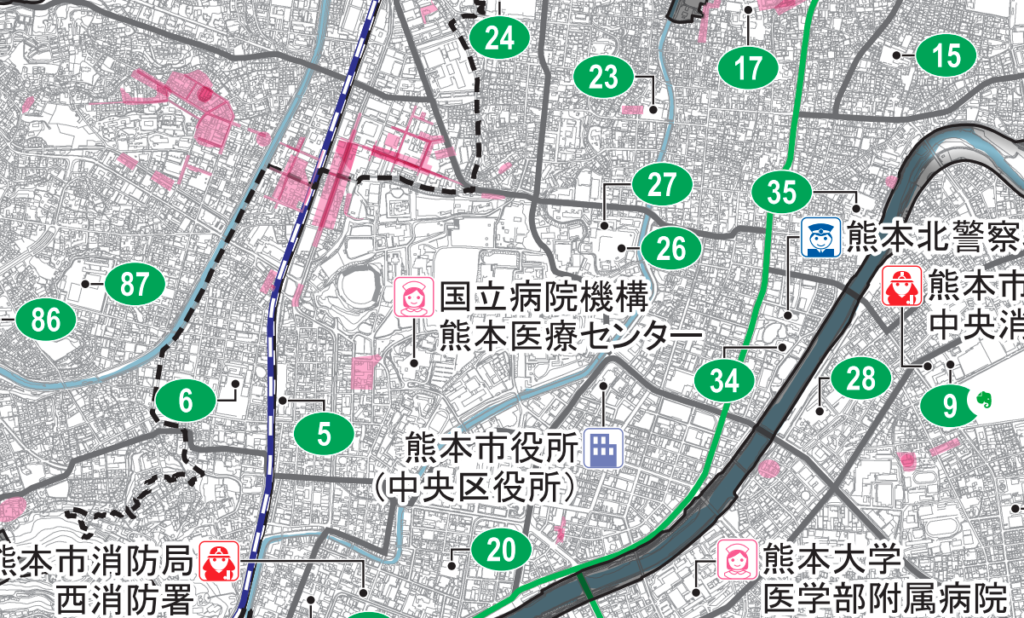

大田区の浸水実績図は一つ一つの大雨の事例を地図上に落としたものでした。一方、熊本市の浸水実績図(こちら)では、回数をもとに色で示しています。対象となる災害は平成14年から平成23年の間に発生した内水氾濫です。下の図のように、浸水回数が多い場所を濃く、少ない場所を薄く示しています。色が濃ければ濃いほど浸水回数が多いことを示します。

(出典および拡大図はこちら)

実際に浸水実績図(下図)を見ると、頻繁に内水氾濫が発生しているところ、稀なところ、期間内には発生していないところが一目瞭然です。色が濃く表現されている場所はそれだけ頻繁に内水氾濫が起こっています。

(出典および拡大図はこちら)

まとめ

このように浸水実績図を見ておくことで、皆さんに関係する地域が内水氾濫が起こりやすい場所かどうかが把握できます。ピンポイントで見るだけではなく、避難経路として想定している道などでも被害が出たことがないかなど確認してみてください。