この記事の目次

警戒レベル4と5の対応の違い

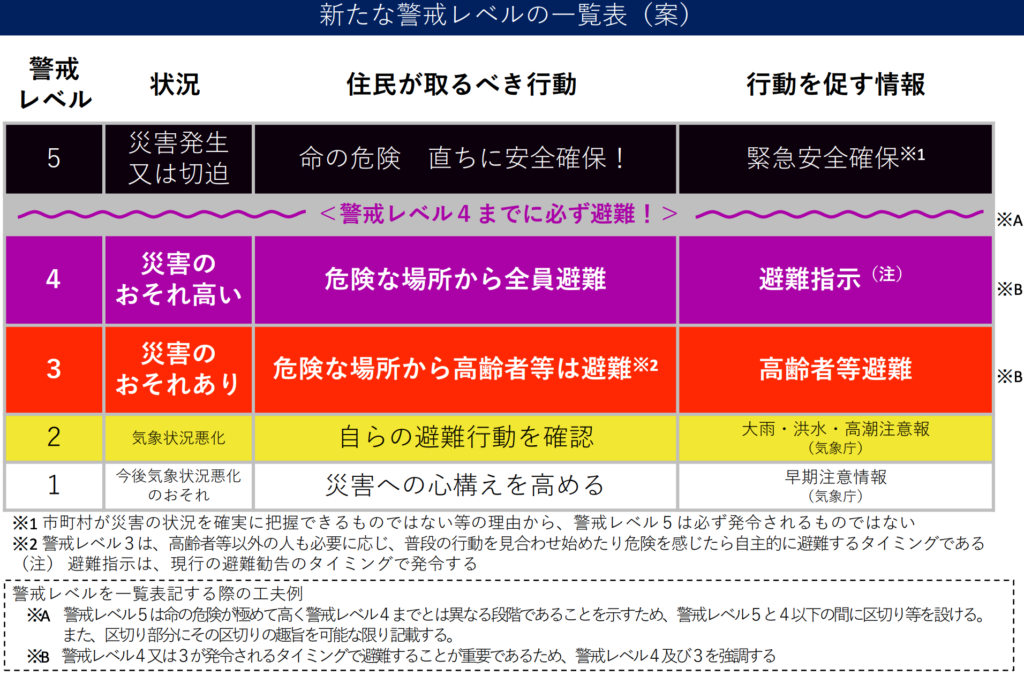

2020年12月現在、避難勧告の避難指示への一本化や大雨警戒レベル5の名称変更の議論が大詰めを迎えています。レベル4とレベル5の違いを明確に打ち出すことも意図されているようで、レベル4と5の間に下の図のような波線を引き、レベル4までとレベル5では質が違う情報であると明確化する試みが見られます。

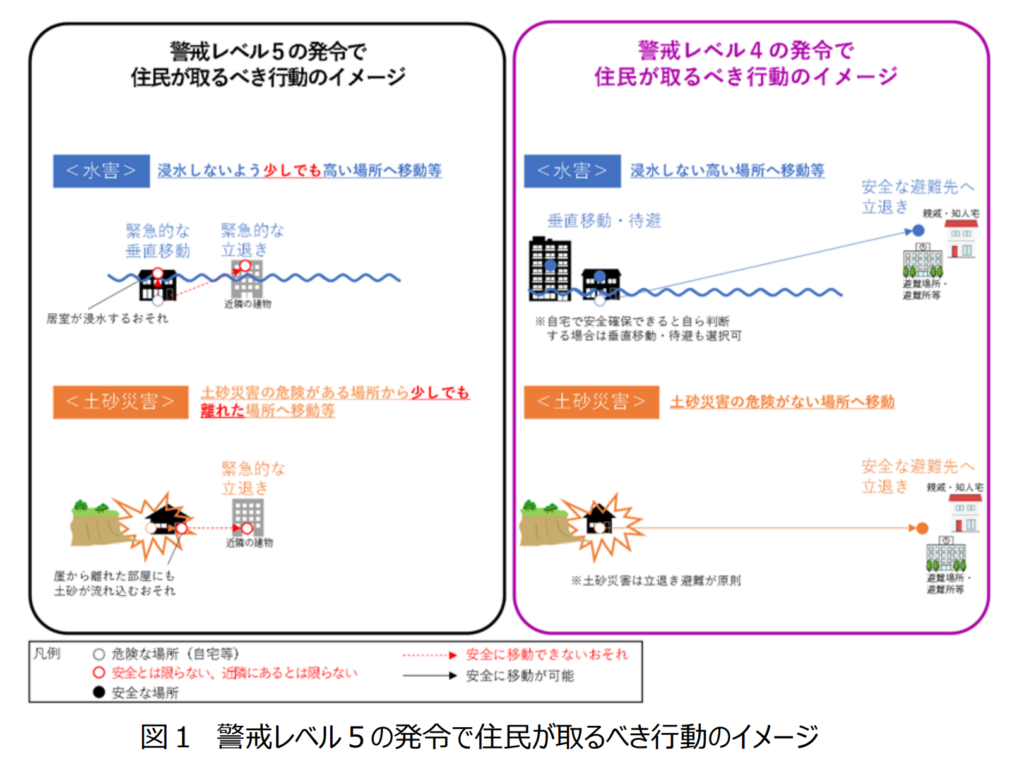

警戒レベル4と5の行動のイメージ

情報ごとに住民がとるべき行動は異なる形でイメージされています。警戒レベル4の段階は避難所等への立ち退き避難、警戒レベル5の段階は高層階や近くの堅牢な建物への避難などが求められています(以下の図参照)。はっきりとは書かれていませんがレベル5の段階はある意味手遅れの事態であり、できうる限りのことをするという対応が想定されています。

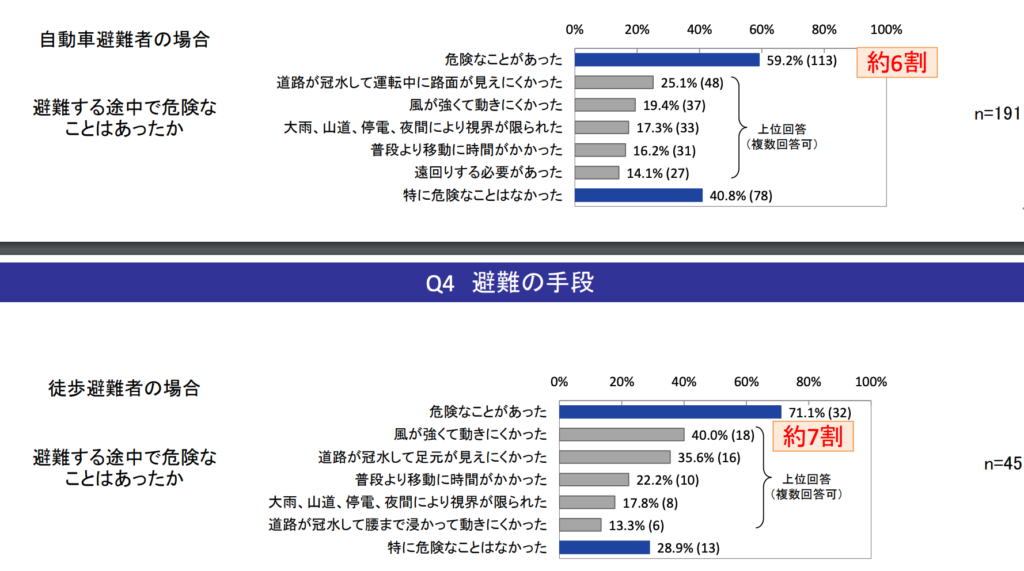

避難行動の際に遭遇した「危険なこと」

手遅れの事態の時に無理に遠方に避難すると逆に危険な事態に直面し兼ねません。

令和元年の台風第19号などにより人的被害が生じた市町村の住民を対象にしたアンケート調査では、車で避難した人の約6割と、徒歩で避難した人の約7割が下記の避難する途中で「危険なことがあった」と回答しています。

実際に避難したタイミングがいつだったかはこのアンケート調査からは分かりませんが、冠水が発生していたり風が強かったりというという要素がアンケート結果の中で挙げられているので、危険な状況になってから避難を行っていた可能性が捨て切れません。

避難行動のプランの複数化を

避難行動というとタイムライン防災を使って考えておきましょうと行政などによって呼びかけられますが、多くはシングルシナリオです。情報が適切な時に発表され、それに対応して事前に避難が完了するということが前提とされるのですが、経験したことがないような大雨の場合には自治体も相当混乱し、避難の情報が遅れることも少なくありません。いきなり雨が激化して、あっという間に状況が変わることもあるでしょう。

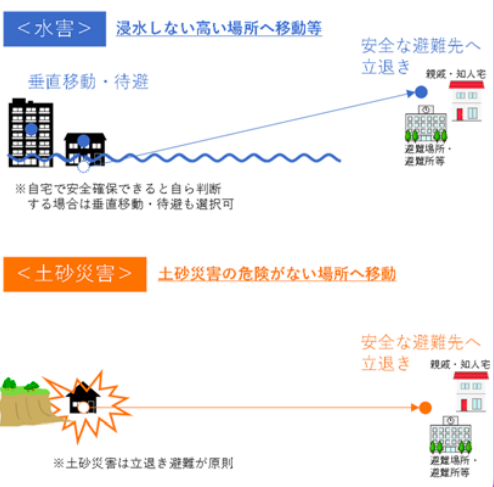

そうしたうまくいかない時に備えて、避難行動はプランAと代替措置としてプランBを用意しておくのがおすすめです。プランAやBとして取りうる行動はそれぞれの方が置かれた状況によって異なりますが、国が作成したレベル4と5のイメージ図で書かれていた行動を抜き出せば次のようになるでしょう。

プランA:浸水しない高い場所へ移動、土砂災害の危険がない場所へ移動

プランB:浸水しないよう少しでも高い場所へ移動、土砂災害の危険性がある場所から少しでも離れた場所へ移動

本来プランBで対応しなければならない状況になってからプランAの行動をとるのは逆に危険です。このため、自分の状況を鑑みた時にプランAとは何か、プランBとは何かをぜひ考えてみてください。また、プランAからプランBに切り替えるべき状況とはどんな時でしょうか?それぞれ何の情報を判断の参考にしますか?そうしたことを考えていくと防災対応が実践的なものになります。自分は一つのシナリオ(避難所への避難など)だけで大丈夫とは思わずに、複数の想定を持っておきましょう。

次の図は、プランA(A案)とプランB(B案)を考えるための雛形として、以前実施したオンライン防災セミナーで受講者の方にご紹介したものに一部補足したものです。プランAとBを考える際にご参照ください。