土砂災害は平均して1年間におよそ1,100件(平成20年からの10年間の統計値)発生しており、大雨や台風の度に全国各地に大きな爪痕を残しています*。土砂災害の危険があると考えられている区域は全国で約67万箇所あると推計されていますが、一体どこのエリアが土砂災害の危険性が高いか、この記事で確認する方法をみていきましょう。

この記事の目次

地形に潜むリスク

以前、広島で発生した土砂災害の現場に防災の専門家が足を踏み入れた様子をニュースで見たことがあります。その専門家がまずコメントしたことは、「ここは元々土砂災害のリスクが高い場所であり、そこに住宅地が整備された」という内容でした。

専門家が見ると一目でわかる地形的な危険性ですが、一般の人にとっては「地形を見て防災に活かせ」と言われてもなかなか難しい面があります。そこで利用したいのが国土交通省が整備した「重ねるハザードマップ」です。

地形に潜むリスクの調べ方

まずは「重ねるハザードマップ」をインターネットで開いてください。次に虫眼鏡に「危」という字が入ったツールを選択します(下の図は選択をした後の図です)。

そして日本地図を拡大しながら調べたい場所にカーソルを当ててみます。以下の図はそのようにして東京都八王子市内のJR高尾駅周辺を調べた図です。場所を選択すると上から5つ目の選択肢に「地形からわかる災害リスク」というものが出てきます。

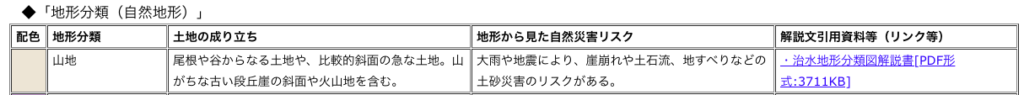

ここでは「山地」とあります(図の中で赤線を引いた部分)。右側の「詳」ボタンを押すと詳細が出てくるので、地形分類で「山地」とされる土地の成り立ちと、地形から見た自然災害リスクを確認してみましょう。

上の図にあるように、「山地」の成り立ちは「尾根や谷からなる土地や、比較的斜面の急な土地。山がちな古い段丘崖の斜面や火山地を含む」であり、「地形から見た自然災害リスク」として「大雨や地震により、崖崩れや土石流、地すべりなどの土砂災害のリスクがある」ということが分かります。

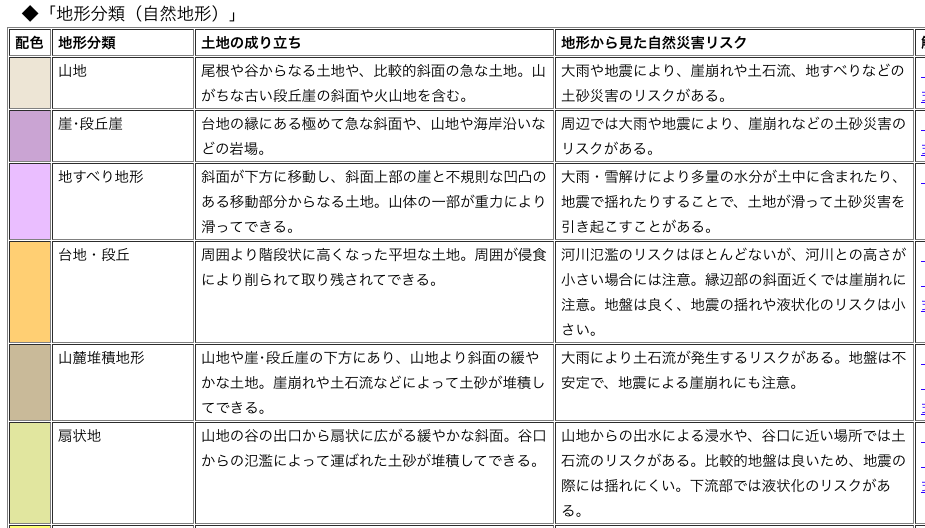

自然地形の地形分類は「山地」を含めて17分類に、人工地形の地形分類は6分類に分かれており、それぞれ一般的な災害リスクがまとめられています*。「山地」以外にも、例えば「崖・段丘崖」や「扇状地」など、土砂災害のリスクがある地形はいくつもあります(下図参照)。

調べたい場所の地形をまずは確認し、土砂災害が一般的なリスクとして言及されるのであれば土砂災害対策を進める必要があると言えるでしょう。

土砂災害の要警戒エリアの調べ方

土砂災害の危険性が高いエリアとしてイエローゾーンやレッドゾーンという言葉を聞いたことがありませんか?これらは土砂災害に対して特にリスクが高いエリアなのですが、そうしたエリアに指定されているかも先ほど紹介した国土交通省の「重ねるハザードマップ」で調べることができます。

今回は、重ねるハザードマップのトップページから場所を入力して「土砂災害」を選んでみてください。以下は、広島市の「安佐北区」と入力して「土砂災害」を選んだ図です。「土砂災害」のボタンをここでは赤い四角で囲っています。

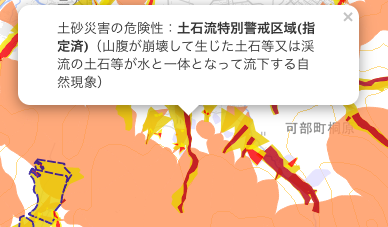

このように調べていくと、土砂災害の危険性が高い箇所がある場合には地図上に色が塗られて表示されます。色が付いている部分をそれぞれクリックするとその場所がどのようなエリアなのかが確認できます(下図参照)。

土砂災害警戒区域はイエローゾーンと呼ばれ図の中では黄色で、土砂災害特別警戒区域はレッドゾーンと呼ばれ赤色で表されます。それぞれのゾーンの意味は次の通りです*。

○土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われる。

○土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われる。

特にレッドゾーンに該当するエリアでは被害が起こると甚大なものとなる可能性が高いと覚えておいてください。

「重ねるハザードマップ」で地域の土砂災害の可能性を調べると、土砂災害警戒区域・特別警戒区域だけではなく、「土石流危険渓谷」「急傾斜地崩壊危険箇所」「地すべり危険箇所」に指定されている場所も表示されます。これらはレッドゾーンやイエローゾンの根拠となっている法律とは別の法律や通達で指定されたものです。いずれの場合も、何らかの色が付いているエリアでは土砂災害のリスクがあると理解しておきます。

なお、土砂災害警戒区域や特別警戒区域の指定は現在進行中の場合があるため、イエローゾーン・レッドゾーンに該当しないからといって安全であるとは限りません。「重ねるハザードマップ」から把握できる情報を使って土砂災害の危険性を様々な角度から把握していきましょう。

本ページで利用した図は全て国土交通省・重ねるハザードマップより転載。一部筆者で加工。