この記事の目次

がけ崩れとは

がけ崩れ(急傾斜地崩壊)は山の斜面やがけが崩壊することにより発生します。平成19年度から平成28年度までの10年間の発生件数を見ると、土石流、地すべり、がけ崩れは年あたり平均で1051件発生していますが、このうち割合として一番多いのががけ崩れです(国土交通省の資料(こちら)より)。

(国土交通省資料(こちら)より転載)

がけ崩れに関しては、大雨で発生の危険性が高まった際には土砂災害警戒情報や大雨警報(土砂災害)の危険度分布で警戒が呼びかけられます(関連記事はこちら)。そうした情報を利用して先手を打っておくことが必要ですが、避難のタイミングを逃した場合や情報が出る前に危機に直面する事態に備えて、自然現象の中でがけ崩れの兆候がどう現れるのかを把握していきたいと思います。兆候を理解する際にはがけ崩れの発生メカニズムを押さえておいた方が分かりやすいので、まずはその点から見ていきましょう。

がけ崩れのメカニズム

がけ崩れは地中に染み込んだ雨が影響して発生すると考えられています。

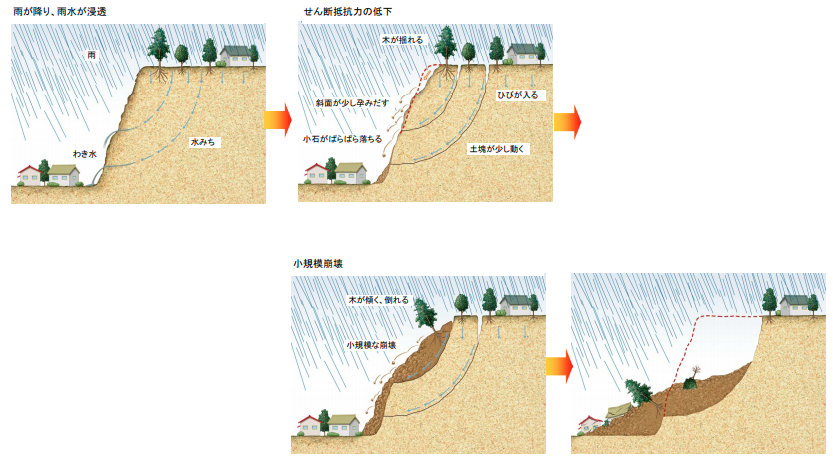

国土交通省の資料(こちら)でがけ崩れの発生イメージがまとめられていますので以下のイラストをご覧ください。初期の段階では湧き水が増え、次にがけにひびが入ったり小石が落ち始めたりし、最後に全て崩れるという過程が紹介されています。後のところで触れますが、この過程は時間を要することもあれば一度に急激に発生することもあります。一つ一つの過程が経過するのを待つのは危険だということを覚えておいてください。

下の図はがけ崩れのメカニズムを断面で示したものです。地中に染み込んだ水の水圧により土が持ち上げられて斜面がすべるようになり、がけ崩れが発生する過程が説明されています。

がけ崩れの前兆現象の例

地中の水分量が増えることが土砂災害の引き金になることに対応する形で、がけ崩れについては次の前兆現象が現れると言われています(国土交通省のレポート(こちら)より引用)。なお、必要に応じて矢印以下で現象の理由を補足説明しています。

目に見える異常

- がけに割れ目がみえる(→斜面がゆっくり動き始めているため)

- がけから小石がパラパラと落ちる(→斜面が動いていることの影響のため)

- 斜面が、はらみだす

- 表面流が生じる

- がけから水が噴出す(→大量の地下水が流れて隙間が広がったり水みちが新たにできたため)

- 湧水が濁りだす(→土の中で変形が起こってこれまでの水みちから変わっていることを示すため)

- 樹木が傾く

耳で聞こえる異常

- 樹木の根が切れる音がする(→斜面が動いて根がプチプチ切れているため)

- 樹木の揺れる音がする

- 地鳴りがする(→斜面全体が移動する際に異常な音が発生するため)

土石流の場合(こちら)と異なり、臭いについては手がかりの指摘がありません。

がけ崩れの前兆現象が示す切迫性

それぞれの前兆現象が現れるのは発生直前の場合もあれば、少し前のこともあります。

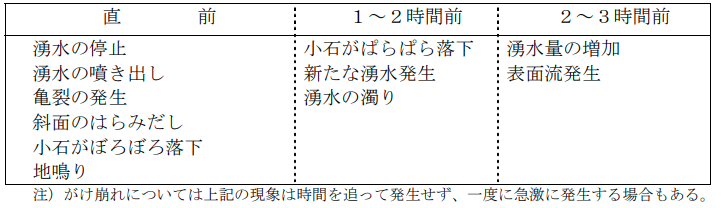

時間軸という視点でまとめられたものが次の資料です(国土交通省のレポート(こちら)より転用)。

(出典はこちら)

直前の現象、発生1〜2時間前、発生2〜3時間前の3段階で整理しています。

- 直前の現象:湧水の停止、湧水の吹き出し、亀裂の発生、斜面のはらみだし、小石がぽろぽろ落下、地鳴

- 発生1〜2時間前:小石がぱらぱら落下、新たな湧水の発生、湧水の濁り

- 発生2〜3時間前:湧水量の増加、表面流の発生

ただし、注にあるように、時間を追って段階ごとに前兆現象が発生する場合だけではなく、一度に急激に発生する可能性を念頭に入れておかなければなりません。また、全ての場所で前兆現象が必ず起こるというわけでもないことも心得ておきましょう。

まとめ

がけ崩れの発生する危険性がある場所では、レーダーを通じて危険な雨の振り方をしていないかを確認する(こちら)とともに、土砂災害警戒情報や大雨警報(土砂災害)の危険度分布で早めに危険性を掴み、避難などの行動を取ることが望まれます。前兆現象が現れるのを待って行動する形ではがけ崩れに巻き込まれる可能性があります。予測情報で動き、前兆現象が顕在化する前に手を打っておくことが理想であると言えるでしょう。