この記事の目次

土石流とは

土石流とは渓流地帯に堆積した土砂が水とともに一気に下流方向へ流れたり、斜面を大量の水分を含んだ土砂や岩石が流れ降りたりする現象です。

土石流は、土砂災害警戒情報や大雨警報(土砂災害)の危険度分布を利用することで危険度の高まりを事前にある程度把握することができます(関連記事はこちら)。土石流の危険性の高まりは前兆現象の中にも現れることがあるため、どういったものが前兆現象として含まれるのかを見ていきましょう。場合によっては目や耳、鼻で感じた異変に基づいた避難行動が命を救うかもしれないため、ぜひ覚えておいてください。

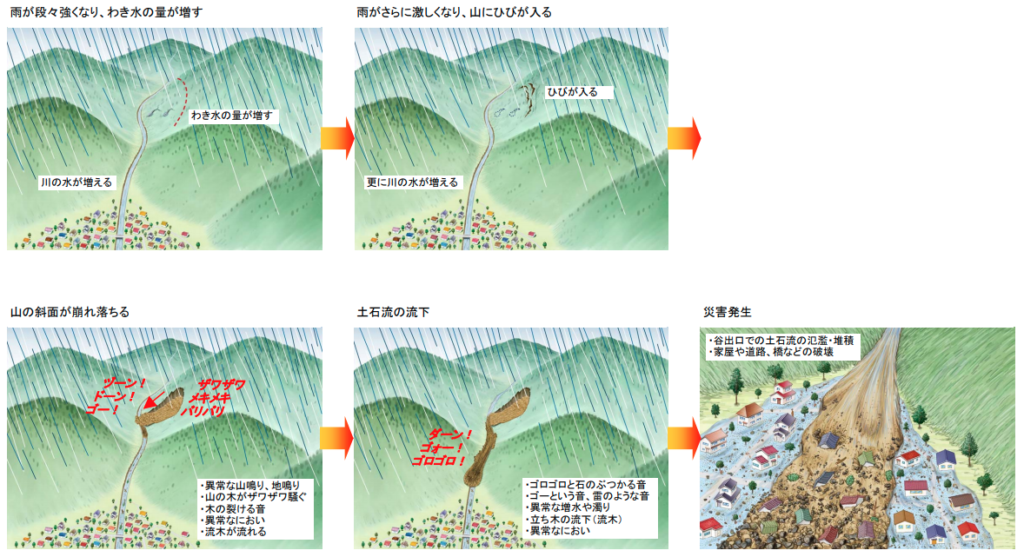

土石流の前兆現象のイメージ

土石流が上流部で発生し、下流部の住宅街を押し流すまでの過程をイメージした図を国土交通省が作成しています(こちら)。危険度の高まりに応じて視覚や聴覚、嗅覚で把握することができる可能性がある前兆現象がイラストの中に書かれていますので、まずはご覧ください。

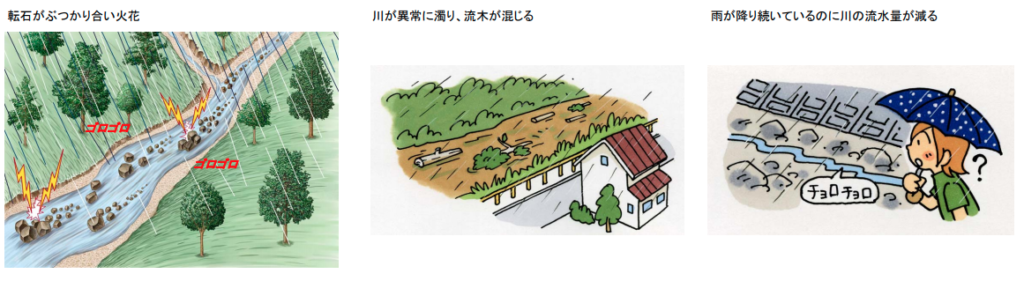

こちらは渓流沿いに住む人の視点から見た前兆現象です。火花が出たり、川が異常に濁り流木が混じったり、雨が降り続いているのに流量が減る事象が前兆現象として挙げられています。

体感することができる前兆現象

体感することが土石流の前兆現象をリストにすると次のようなものになります。これは国土交通省のレポート(「土砂災害警戒避難に関わる前兆現象情報 の活用のあり方について」(こちら))から抜き出しています。なお、必要に応じて矢印以下で現象の理由を説明しています。

目に見える異常

- 渓流付近の斜面が崩れ出す

- 落石が生じる

- 川の水が異常に濁る

- 雨が降り続いているのに川の水位が下がる(→上流の土砂崩れで天然ダムが形成された可能性が高いため)

- 土砂の流出

- 濁水に流木が混じり出す

- 渓流内の火花(→渓流内で転石がぶつかり合って火花が発生するため)

耳で聞こえる異常

- 地鳴りがする(→地中で破壊が生じ、その振動が伝わるため)

- 山鳴りがする

- 転石のぶつかり合う音がする

鼻で分かる異常

- 腐った土の臭いがする(→地下水位の上昇で土の中の臭気が大気中に押し出されている可能性があるため(出典はこちら))

このように、目や耳、鼻を使って土石流の発生する兆候を察知できる可能性があることが分かります。

土石流の前兆現象が示す切迫性

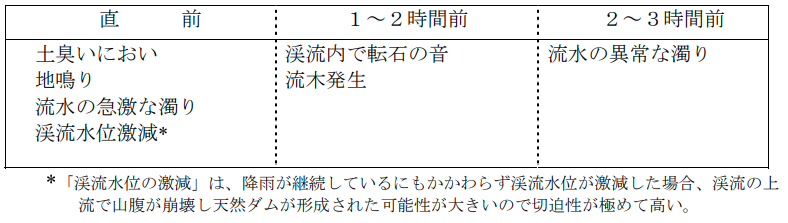

土砂災害の前兆現象には、早い段階から見られるもの、災害が目前に迫った時に見られるものという違いがあります。前述の国土交通省のレポート(こちら)では、下記の表のような時間軸で前兆現象を整理しています。

それぞれの段階では次の前兆現象が見られることがあるとされています。

- 直前:土臭いにおい、地鳴り、流水の急激な濁り、渓流水位激減

- 1〜2時間前:渓流内で転石の音、流木発生

- 2〜3時間前:流水の異常な濁り

なお、同レポートの別の部分では「土臭いにおい」は早い段階から現れたことを示す箇所がありました。また、渓流内で火花が発生する現象も多くの場合で直前に観測されていますが上の表には含まれていません。「時間的に早い段階から見られる前兆現象であっても災害直前に現れることがある」(同レポート)としていますので、種類を問わず前兆現象に気づいたら私たちはすぐに避難行動を取ることが求められます。また、全ての場所で前兆現象が必ず起こるというわけでもないことも心得ておきましょう。

まとめ

土砂災害の危険性が高る場合には、気象台や自治体から発表される防災情報に加えて、ここでまとめたようないつもと異なる様子が発生の手がかりにもなります。地域の伝承や知識の中にも前兆現象を示す手がかりがあるので、そうしたものを組み合わせながら土石流の危険度の高まりが把握できるようにしておくと良いでしょう。