この記事の目次

災害対策のトリガーには使わない

大雨警報が発表されている状況の中で数年に一度の大雨が観測された時に気象台から発表されるのが記録的短時間大雨情報です。気象庁のホームページで記録的短時間大雨情報の説明をみると、「現在の降雨がその地域にとって土砂災害や浸水害、中小河川の洪水害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であることをお知らせするために発表」されると解説されています(こちら)。この記録的短時間大雨情報を防災行動のトリガーに使うケースが散見されますが、これはお勧めできません。それにはいくつか理由があります。

記録的短時間大雨情報は後追い情報

そもそも記録的短時間大雨情報は稀にしか観測しない雨となっていたことを伝えるのが目的であり、まさにこれからそのレベルの雨となるので警戒してくださいと伝える情報ではないことに注意が必要です。言い換えれば、予測ではなく結果を伝える情報です。今から降りそうなタイミングで記録的短時間大雨情報が出た方が警戒にもっと役立つのですが、現状はそうした位置付けではありません。穴を通過した後に道路に穴が空いていると伝えらえるようなものなので、前もっての判断に生かすために使う情報ではないというわけです。

基準を下回った場合は発表されない情報

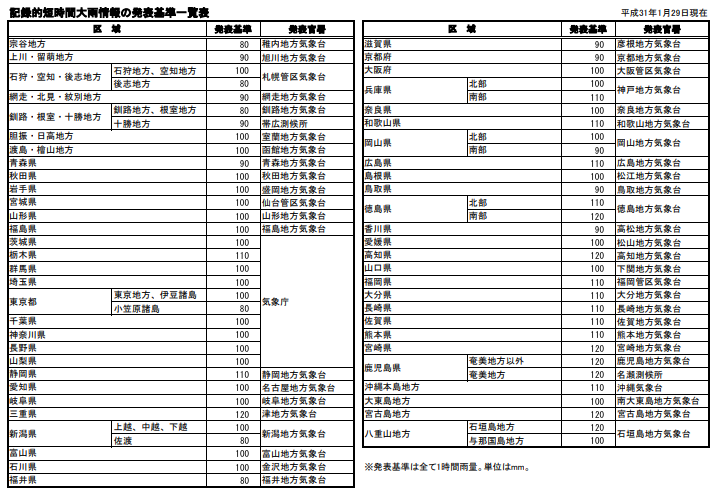

記録的短時間大雨情報の基準は地域の気象特性に合わせて概ね各都道府県で決められています。1時間80ミリの降水量が基準とされているところもあれば、1時間120ミリの降水量が発表基準とされているところもあります。各地の基準は気象庁のホームページで公開されているので(こちら)、一度確認しておくと良いでしょう。

記録的短時間大雨情報の基準が時間120ミリの場合、時間雨量が100-110ミリ程度の場合は発表されないことがあります。基準との差は確かにあるのですが、時間100-110ミリであっても道路冠水や低い土地の浸水、土砂崩れなどが発生しうる集中豪雨であるため、記録的短時間大雨情報の基準に達していようがなかろうが十分警戒しなければなりません。記録的短時間大雨情報の発表を待って対応するということにしておくと、基準を少しでも下回るような事例では対応が取れなくなります。

情報発表までの時間的ロス

繰り返しの説明になりますが、記録的短時間大雨情報は基準を上回る降雨があったと確認されて初めて発表されます。このため、基準を超えた時間から情報を発表するまでの予報官の作業時間が必要になります。下記の例は2019年6月21日に千葉県で記録的短時間大雨情報が発表された例ですが、15時までの1時間に約110ミリの雨が降ったことが15時16分に伝えられています。基準に達してから情報が発表されるのに要した時間は16分間です。

ここでたかが16分の時間差と考えないでください。15時までの1時間に約110ミリということは、14時台にはすでに異常な降水が進行していたことを意味しています。そして15時になって基準を超えたので15時16分になって初めて公的な情報が出されたという過程を経ています。記録的短時間大雨情報の基準に近い雨が降るか降らないかは、レーダーの動きや10分間雨量を監視していればある程度把握することができます(レーダーの見方についての記事はこちら)。そうした情報を使えば14時10分や20分には遅くても記録的短時間大雨情報に匹敵する雨が降るかもしれないと気づくことができ対応を強化するなどできるのですが、公式的な情報が出るのを待っているとその分貴重な時間を削ることになります。

下の例では19時40分までの1時間に佐野市付近(地図左下)で約120ミリの雨量を観測したため記録的短時間大雨情報が19時50分に発表されていますが、もっと早い段階から危険な雨雲が停滞していることが分かります。また、地図中央の宇都宮市などでも活発な雨雲が同じように掛かり続けて十分危険な状態となっていますが記録的短時間大雨情報は宇都宮の雨に対しては発表されませんでした。基準に沿った情報発表だけに頼っていると対応ができないことがあるとぜひ覚えておいてください。

記録的短時間大雨情報が発表された前後の雨雲の動き

(気象庁データより作成)

まとめ

静岡大学の牛田素行教授らの研究によると、記録的短時間大雨情報が発表されるとだいたい6割程度の割合で何らかの大雨災害が発生し、同じ市町村で2回以上発表されると約8割程度の確率で何らかの被害が出るということが分かっています(こちら)。水害対策を行う上で大切なのは、記録的短時間大雨情報が情報として出ることではなく、記録的短時間大雨情報クラスの大雨に一刻も早く気づくことです。この意味から記録的短時間大雨情報の発表をあてにして行動を開始するというのはやめておきましょう。